Sie haben sich schon früh als Medienkünstlerin definiert. Was bedeutet der Begriff heute für Sie?

Medienkunst hat sich wahnsinnig verändert. Damals hat man Medienkunst gesagt, um zu betonen, dass sich das von der Malerei, der Skulptur, von all diesen Medien, die schon jahrtausendelang vorhanden gewesen waren, abhebt. Das war eine ganz neue Sache, mit Video, mit technischen Medien zu arbeiten. Mit den 1950er-, 1960er-Jahren, als es das erste Mal zugängig war, eine Videokamera in die Hand zu bekommen, da hat man gesagt: Ich arbeite mit Medien, ich mache Medienkunst. Heute könnte man das ja nicht mehr so verwenden, wie wir es dazumal verwendet haben. Weil die Medien überall sind und alles ist. Das Interessanteste bei der Medienkunst war die Instant-Zeit, so wie wir das dazumal genannt haben. Das heißt: Instant-Kaffee, direkt da, sofort. Ich hebe da den Arm und im Nebenzimmer, wo überhaupt nichts ist, sieht man, wie ich den Arm hebe. Die Unmittelbarkeit war das Faszinierende.

In den 1960er-Jahren war der Begriff Utopie zentral, heute ist er fast schon diskreditiert. Spielt Utopie noch eine Rolle?

Man verleugnet Utopie heute, weil man vor der Zukunft Angst hat. Ich glaube, daher kommt dieser Widerstand gegen jede Form von Utopie. Wir wollten damals eine positive Utopie, obwohl wir natürlich wussten, es ist nicht alles positiv. Wir wussten alle, dass die Erde zugrunde gehen kann. Jeder wusste von der Atombombe. Aber heute hat man noch viel mehr Angst und kann Utopie nicht mehr mit etwas Positivem formulieren.

Ist Utopie für Ihre Kunst ein wichtiger Begriff?

Absolut. Klar, die sozialen Systeme sind viel besser geworden, die wissenschaftliche Entwicklung ist enorm und Denken und Wissen sind global geworden. In den 1960er-Jahren hat man den Umfang des Globus zwar gekannt, aber man hat nicht gewusst, was ist da in Afrika. Aber für mich gibt es immer noch die Sehnsucht, ins Universum zu gehen. Was ist und kann dort im Universum alles sein? Was können wir benützen?

Es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, mit einer Rakete in die Umlaufbahn geschossen zu werden. Würden Sie mitfliegen?

Ich würde schon mitfliegen. Nur nicht zehn Jahre lang.

Der Beginn Ihrer Karriere in den 1960er-Jahren war die Zeit des Aufbegehrens, der 68er-Bewegung. Es war aber auch eine Zeit, in der die Restelemente des Nationalsozialismus gesellschaftlich noch stark prägend waren.

Die Auswirkungen waren noch immer da, es hat Nester gegeben, in den Ministerien, im Lehrkörper und in der Ärzteschaft, wo die ehemaligen Nationalsozialisten ihre Jobs gekriegt haben. Österreich hat das Ganze verleugnet, das war gar nicht vorhanden. Die 68er waren für mich aber ein Generationskonflikt und nicht so sehr das Aufbegehren gegen das Nationale. Wir wollten eine andere Generation sein. Wir wollten die sogenannte Kleinfamilie auflösen – was natürlich nicht gelungen ist. Wir wollten in Kommunen sein, wir wollten die Gesetze ändern. Und ich glaube schon, dass ich in vielen Arbeiten und Performances mit Männern die Regeln der damaligen Gesellschaft angegriffen habe. Und es sind wirklich gesellschaftliche Veränderungen eingetreten.

Frauen wurden erstmals wirklich wahrgenommen in der Kunst. Das war nicht selbstverständlich damals.

Mein Weg zum Feminismus ist ganz bewusst und plötzlich gekommen. Als ich mit meinen Filmaktionen in den 60ern auftrat, fragte man nicht mich, sondern meine Kollegen – das waren Filmemacher –, was ich gemacht hätte. Ich stand daneben und dachte mir: „Da stimmt irgendetwas nicht.“

Damals galten Frauen als Beiwerk der Künstler. War die Hinwendung zur Medienkunst auch eine Möglichkeit, ein Terrain zu besetzen, das noch nicht männlich dominiert war?

Es war ein unbesetztes Medium, neu und individuell. Da konnte die Persönlichkeit einen Ausdruck finden. Es ging dabei auch nicht nur um Mann oder Frau, Künstlerinnen oder Künstler, Transgender, es ging auch um einen neuen künstlerischen Ausdruck.

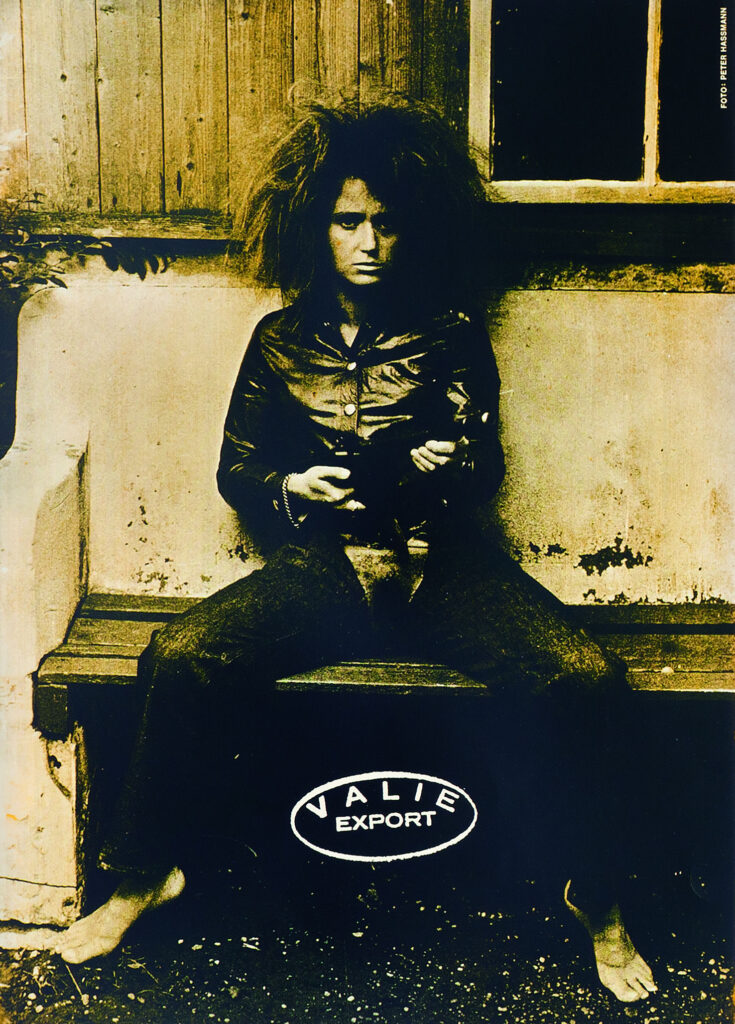

Sie haben relativ früh Ihren Künstlernamen gewählt. Da gab es die Smart-Export-

Zigaretten mit dem Slogan: „Semper et Ubique“, immer und überall. Hat die Annahme dieses neuen Namens auch damit zu tun, eine Zäsur zu schaffen gegenüber dem Vorher?

Das hat sicherlich damit zu tun. Aber ich wollte eigentlich schon vorher Künstlerin sein. Mit der Wahl des Namens, dass ich mich Export nenne, begann natürlich auch nach außen hin das Markenzeichen, was ich gedacht habe, dass ich sein und werden könnte. Ich bin 1960 aus Linz nach Wien gekommen und es war wahnsinnig spannend, ja, wunderbar.

Peter Weibel und ich dachten dasselbe, wir hatten dieselben Intentionen mit konzeptueller Kunst, die bei uns überhaupt nicht bekannt war. „Aus der Mappe der Hundigkeit“ ist sicher die wichtigste Arbeit von uns.

Sie haben eine Zeit lang mit Peter Weibel zusammengearbeitet. Was hat Sie künstlerisch verbunden?

Wir dachten dasselbe, wir hatten dieselben Intentionen mit konzeptueller Kunst, die bei uns überhaupt nicht bekannt war. Mit Konzepten zu arbeiten, da ist es nicht mehr so wichtig, dass es ausgeführt wird. Das Konzept ist eigentlich das Wichtigste. Man kann es natürlich jederzeit ausführen.

Was ist die wichtigste Arbeit aus dieser Zeit für Sie persönlich?

Das war sicherlich „Aus der Mappe der Hundigkeit“. Sonst natürlich auch das berühmte „Tapp- und Tastkino“, das hat zu entsprechenden Reaktionen geführt.

War diese Arbeit , wo Sie Peter Weibel als Hund durch die Wiener Innenstadt führten, aber auch das berühmte „Tapp- und Tastkino“, wo Menschen durch einen von vorne und hinten offenen Blechkasten, den Sie umgeschnallt hatten, mit ihren Händen Ihre Brüste befühlen konnten, gezielte Provokationen, intendierte Skandale?

Skandale nein, aber es waren Provokationen. Meine These ist ja, dass Kunst provozieren muss, denn sonst beschäftigt man sich nicht damit. Sie muss herausfordern.

Wie sind Sie auf das „Tapp-und Tastkino” gekommen?

Ich habe 1967 angefangen, mich mit dem Begriff Kino und Film im Zusammenhang mit „Expanded Arts” zu beschäftigen, also mit „Expanded Cinema”. Ich habe mir die Frage gestellt: Was ist Kino? Was ist auf der Leinwand das Narrative, das Abstrakte, das Direkte, das Ephemere? Zum Begriff und zur Struktur des Kinos gehören auch die Leinwand selbst und die technischen Apparaturen. Aber auch die Theorien der Zeichen, der Codes waren in der Zeit sehr wichtig für mich. Vorproduktion, Postproduktion, all diese Dinge haben mich interessiert und ich habe auch begonnen, Film- und zum Teil Kinoinstallationen zu machen. Mit dem „Tapp- und Tastkino“ habe ich den Kinosaal verlassen und bin in die Öffentlichkeit gegangen. Dessen Kinosaal hatte seine eigene, kleine Architektur, die ich mit mir herumtrug und jeder konnte das Kino, wenn auch nur für eine kurze Zeit, besuchen, wobei der Besuch auch öffentlich wahrgenommen wurde.

Sie haben sich sehr früh mit dem Frauenbild in der Gesellschaft, aber auch in der Kunst beschäftigt, gelten als Pionierin der feministischen Kunst. Welche Arbeiten würden Sie als wichtig bezeichnen?

Sicherlich das „Tapp- und Tastkino“. Aber auch „Erosion“, wo ich durch meinen nackten Körper das Material Glas in verschiedenen Zuständen erklären möchte: Zuerst Rollen auf einer Glasplatte, dann Rollen auf zerbrochenem Glas. Es war wirklich eine Untersuchung von meinem Körper aufgrund verschiedener Materialien.

Sie haben stark mit dem Körper gearbeitet. Ein Widerstandsakt gegen männliche Projektion?

Auf jeden Fall. Was kannten wir von uns? Wir haben ja nur die Projektionen gekannt. Wenn man als dreizehn- oder vierzehnjähriges Mädchen aufwächst, dann kennt man einerseits die Projektionen der Welt draußen und andererseits, was halt im Familienverband ist. Von außen war die Projektion klar, die war männlich dominiert.

Der Aktionismus hat natürlich auch immer etwas sehr Machistisches. Dennoch, was haben Sie geteilt mit dem Aktionismus?

Geteilt habe ich mit dem Aktionismus den Aufstand, das Rebellentum gegen die Regeln – gegen die sozialen Regeln, gegen die gesellschaftlichen Regeln und gegen die Gesetze des Staates. Was mich nicht angesprochen hat beim Aktionismus, war das Bild der Frau bei Otto Muehl, das war eine Ausbeutung. Auf Fotos ist das so deutlich erkennbar, wie er dort steht als Macho und die Mädchen schauen ihn eigentlich völlig verzweifelt an. Anders Günter Brus, der hat ein absolut schönes, perfektes, sensibles Frauenbild präsentiert. Das war mir klarer zugängig.

Sie haben mit Ihrer Kunst immer wieder den musealen Raum verlassen. Ging es da auch um die Überschreitung der Grenzen zwischen Kunst und Leben?

Die Idee, in den öffentlichen Raum zu gehen, war von Anfang an Teil meiner Arbeiten, weil uns in den 1960er-Jahren mit diesen neuen Kunstformen der museale Raum verwehrt war. Wir konnten ja gar nicht ins Museum gehen, weil uns niemand eingeladen hat. Damit meine ich die Medienkünstler und -künstlerinnen.

Sie haben auch die erste Frauenausstellung in Wien gemacht. Hat feministische Kunst gesellschaftlich etwas verändert?

Es war sehr schwierig, diese Ausstellung in Wien überhaupt zu machen. Das war wahnsinnig kompliziert, hat auch Jahre gedauert. 1972 war das Konzept da, 1976 die Ausstellung. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich die ganze Zeit schwanger gewesen mit dem Konzept. Ich denke, wir haben etwas verändert, in der Kunst und in der Gesellschaft.

Was würden Sie als zentrales Anliegen Ihrer Arbeit ansehen? Was ist der verbindende rote Faden?

Mein zentrales Anliegen war sicherlich ein egoistisches. Ich wollte mich ausdrücken,

ich wollte mich selbst darstellen. Ich wollte das, was ich kann, vermitteln und rausbringen. Darum auch „Export“.

Ihr Werk „Turbulences of Breath“ 2007 ist eine Nahaufnahme Ihrer Stimmritze.

Ich habe mich natürlich beschäftigt mit Sprache. Aber ich wollte auch sehen: Wie wird Sprache überhaupt gebildet? Da ist einmal das Geistige, aber das andere ist die Anatomie, das ist wie eine Architektur. Da kommt die Luft aus der Lunge und geht durch die Stimmritze durch. Das sind alles kleine Bauteilchen, die Sprechen ermöglichen. Mich hat interessiert: Wie entsteht das Wort?

Gibt es ein Signaturwerk, wo alles zusammenfließt?

„Syntagma “, ein Film, wo sehr viel von mir und meinen Absichten drinnen ist. Aber am besten ist natürlich, wenn es nach jeder neuen Arbeit heißt: „Das war aber ihre beste.“